Aujourd’hui, Arrête ton char met à l’honneur Coline RUIZ DARASSE, agrégée de lettres classiques, épigraphiste et chargée de recherche au CNRS, que j’ai rencontrée lors du colloque Nos ancêtres… les Grecs, organisé les 14 et 15 mai 2025 à Marseille par la société savante Arts, Culture et Connaissance, où elle a présenté une passionnante communication « Quand les Gaulois écrivaient avec l’alphabet grec ».

Arrête ton char a déjà consacré en décembre 2022 une interview à Hugo BLANCHET à propos de la langue gauloise et de son épigraphie, sous un angle principalement historique, en lien notamment avec le processus de romanisation. Construite en complémentarité avec la précédente sur un objet de recherche en rapide évolution, la présente interview est davantage axée sur la méthodologie de recherche en archéologie et linguistique comparée.

Nous mettons en exergue et les investigations de Coline RUIZ DARASSE, consacrées d’abord à l’ibère puis au gaulois (elle dirige le Recueil informatisé des inscriptions gauloises – RIIG) et à d’autres langues fragmentaires. L’interview présente les spécificités d’une telle recherche, grâce aux explications détaillées, d’une richesse comparable à la conférence qu’elle vient de donner à Marseille. La bibliographie en fin d’article est également très fournie et pourra intéresser tant les étudiants, les enseignants et les chercheurs que le grand public.

*

Arrête ton char! : Vous avez exposé le 15 mai 2025 à Marseille l’état de vos recherches sur le gallo-grec et le gallo-latin, des langues dites d’attestation fragmentaire, de quoi s’agit-il ?

Coline RUIZ DARASSE : Le terme « gallo-grec » désigne les inscriptions en langue gauloise écrites en alphabet grec et « gallo-latin » celles utilisant l’alphabet latin. En effet, il faut bien distinguer une langue et le système graphique dans lequel elle est notée. On parle ici de la langue gauloise mais on connaît plusieurs exemples de cas où une même langue est transmise par deux écritures différentes. Le plus célèbre est tout simplement la fameuse pierre de Rosette où le même texte en langue égyptienne est d’abord écrit en système hiéroglyphique puis en dessous en écriture démotique (plus cursive). Dans le cas de la langue gauloise, les choix graphiques éclairent les réseaux dans lesquels sont pris les populations celtiques (ibères, étrusques, grecs puis latins) et les choix à la fois politiques et économiques qui ont présidé à la prise en main d’un mode de communication nouveau : l’écriture sur des supports pérennes.

Par le biais de ces inscriptions, nous accédons directement à une langue qui était pourtant parlée de longue date. Ce n’est que par le passage à l’écrit que l’on peut l’identifier et l’apprécier, même si, c’est évident, la documentation écrite ne reflète pas tous les aspects d’une langue. Nous devons donc composer avec les seuls éléments qui nous sont parvenus pour pouvoir reconstituer le système linguistique complet. C’est pour cela que l’on parle d’épigraphie « d’attestation fragmentaire » : nous n’avons que quelques pièces du puzzle et pas toute l’image de fond.

Inscriptions en langue gauloise et alphabet grec (IIe a.C.-Ier p.C.). Crédit : F. Comte

Inscriptions en langue gauloise et alphabet latin (Ier a.C.-IVer p.C.). Crédit : F. Comte

Graffite 1 de l’Oppidum de La Cloche – IIe – milieu Ier a.C.

RIIG BDR-06-01 = RIG I, G-13 – MHM in° de fouille 1.M 16.004

Rendu couleur issu de la modélisation 3D. Cliché : F. Comte – Ausonius UMR 5607

© RIIG (ANR 19-CE27-0003) avec l’aimable autorisation du Musée d’Histoire de Marseille

URI : https://www.nakala.fr/10.34847/nkl.753e4h82

Coline RUIZ DARASSE : C’est une de mes inscriptions gauloises préférées ! Elle a été trouvée sur le site de La Cloche près de Marseille et date probablement du IIe ou de la première moitié du Ier s. a.C. Elle est exposée au musée d’Histoire de Marseille. Il s’agit d’une inscription qu’on range dans la catégorie des « inscriptions parlantes » : c’est en effet le bol qui parle. Il faut la comprendre dans le cadre d’un moment festif, notamment associé au banquet (emprunté au monde grec), où les convives utilisent de la vaisselle pour partager la boisson collective. Et dans ce contexte, les propriétaires marquent leurs objets pour ne pas les perdre ! Cette inscription permet de connaître l’une des façons de marquer la propriété en langue gauloise. Elle passe par une forme verbale à la première personne du singulier (immi) et un anthroponyme au datif (escengolati) : je suis à Escengolatios.

La rareté des types de textes est l’une des caractéristiques d’une langue d’attestation fragmentaire, avec un corpus épigraphique réduit, une connaissance grammaticale et lexicale restreinte

Les marques de propriété sont les types de textes les plus fréquents de ces langues d’attestation fragmentaire. On connaît également d’autres types de textes comme des dédicaces votives, des stèles funéraires, des comptes commerciaux, mais aussi des monnaies et des calendriers. La rareté des types de textes est l’une des caractéristiques d’une langue d’attestation fragmentaire, avec un corpus épigraphique réduit, une connaissance grammaticale et lexicale restreinte.

Arrête ton char! : Les Gaulois sont parfois qualifiés de « peuple sans écriture », qu’en est-il précisément ?

Coline RUIZ DARASSE : Les inscriptions dont on parle ici prouvent de manière évidente que les populations celtiques utilisaient bien l’écriture. Mais malgré tout, les esprits sont restés sur cette idée d’absence d’écriture chez les Gaulois, car ce qui est sous-entendu par « écriture » dans ce contexte c’est en réalité la littérature. Il est vrai qu’il n’y a pas de « littérature » gauloise connue, ou qui nous soit parvenue. Les textes classiques sont au demeurant très clairs sur ce point. Jules César dans les Commentaires sur la Guerre des Gaules, VI, 14, écrit : « les druides ne confiaient pas à l’écriture leur apprentissage mais les Gaulois se servent des lettres grecques dans la plupart des autres affaires publiques et privées. » On peut hésiter ici entre une utilisation des lettres grecques (l’alphabet) ou directement la langue grecque.

Mais un autre passage (BG I, 29) signale à nouveau qu’« on trouva dans le camp des Helvètes des tablettes écrites en caractères grecs ; elles furent apportées à César. Elles contenaient le décompte nominatif des émigrants en âge de porter les armes, et un autre séparé pour les enfants, les vieillards et les femmes ». On peut donc être assuré d’une part de l’utilisation de l’écriture par les Celtes transalpins au moins au Ier s. a.C. et d’autre part que la mention graecis litteris indique bien l’utilisation de l’alphabet grec pour noter la langue celte. Comme tout le savoir (et probablement la poésie, les vers etc.) étaient du ressort des druides, ces données n’ont pas été fixées à l’écrit. D’où, pour les historiens de la fin du XIXe s., qui créent véritablement l’image du Gaulois au moment du Second Empire et surtout de la IIIe République, l’idée qu’il n’y a pas « d’écriture » au sens de : pas de création littéraire. À leurs yeux, les Gaulois, contrairement aux Grecs, sont définitivement des « barbares », sans poésie…

Arrête ton char! : Comment expliquer que les Gaulois n’ont pas développé de littérature alors qu’ils ont su s’approprier les alphabets grec puis latin ?

Coline RUIZ DARASSE : Tout dépend de ce qu’on entend par « littérature ». Il peut y avoir (et il y a manifestement eu) tout un ensemble de vers, de chants, de mythes, de récits dans le monde celtique continental, au même titre qu’on en connaît dans le monde insulaire. César nous le dit. Mais les récits celtiques médiévaux ont simplement été directement fixés sur manuscrits alors que ceux des populations protohistoriques non. Ces peuples n’ont pas considéré que l’outil écriture était fiable, recevable, acceptable pour ces récits. La transmission orale primait dans ce domaine. On peut faire un parallèle avec les épopées homériques qui sont passées d’aèdes en aèdes depuis les temps mycéniens jusqu’à leur fixation autour du VIIe s. a.C.

L’écriture, chez les Celtes continentaux, relève clairement d’un usage social, économique, privé. On le constate dans le corpus documentaire qui nous est parvenu mais il corrobore parfaitement les textes classiques grecs comme latins. Chez les Gaulois, on fixe sur des supports pérennes des marques de dévotion, le nom de défunts importants pour une communauté ou une lignée ou encore des marques de propriété mais seulement à partir du tournant du IIIe/IIe s. a.C.

Arrête ton char! : Quelles précautions convient-il de prendre lorsqu’on mène des recherches sur les langues « à attestation fragmentaire » ?

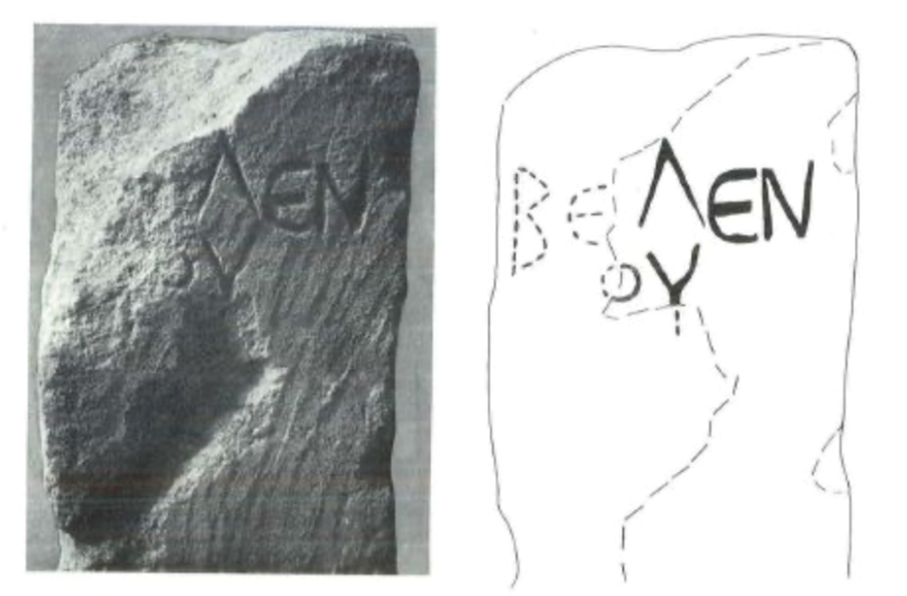

Belenou ? / Helenou ? en alphabet grec. Bloc de calcaire.

éblais des fouilles du quartier de la Bourse (datation inconnue).

RIIG BDR-07-01 = RIG I, G-24– MHM inv. fouilles n°174. Crédit : RIG I.

Coline RUIZ DARASSE : Je trouve que le travail sur les langues et épigraphies d’attestation fragmentaire réactive tous les jours une attention à toutes les informations autour d’un texte. Comme on ne peut pas être sûr du fonctionnement de la langue, de son sens ou de son contenu (ce qui est le cas pour des corpus mieux documentés comme le latin, le grec ou l’égyptien par exemple), il faut vérifier si le contexte de découverte et le contexte d’usage (ce n’est pas toujours la même chose) concordent avec ce qu’on comprend de l’inscription. De très nombreux indices peuvent également être fournis par la nature du support, la forme des lettres, l’organisation du texte (visible/non visible ; grand/petit, etc.).

Enfin, dans ce domaine, il est indispensable de tolérer le doute. Je dirais que le doute et la prudence sont les qualités indispensables pour rester ouverts à toutes les hypothèses possibles. Par exemple, une pierre trouvée à Marseille lacunaire et désormais perdue, sans contexte archéologique connu, donne à lire (en alphabet grec : ]len/]ou. La manière dont on va reconstituer les lacunes de l’inscription conditionnent grandement l’interprétation de la pierre.

- Soit on considère qu’on est devant un bloc pris dans un contexte religieux, avec une dédicace votive au dieu gauloise Bélénos (ici au génitif, belenou), écrit en grec mais pris dans un contexte celtique : on est alors dans une perspective cultuelle, dans un cadre celtique et une chronologie plutôt restreinte (connue par des parallèles dans les Bouches-du-Rhône).

- Soit on la considère comme une stèle funéraire d’un individu grec qui désignerait d’ailleurs son origine ethnique, Helenou (toujours au génitif), pris dans une logique cette fois grecque et funéraire. La chronologie est alors ouverte, depuis la fondation de Marseille et pourrait aller jusqu’à une époque assez avancée.

Les deux options peuvent d’ailleurs se combiner si l’on envisage un individu celte avec un nom théophore (un individu qui s’appelle comme le dieu) et dont ce serait la tombe. On le voit, chaque hypothèse est possible, et il faut bien avoir conscience des implications ouvertes par chaque branche de l’alternative.

Arrête ton char! : Vous maniez aussi bien l’histoire et l’archéologie que la linguistique comparée ; quel a été votre parcours universitaire et de recherche ?

Coline RUIZ DARASSE : J’ai fait une école préparatoire littéraire puis un double cursus Lettres Classiques – Archéologie à l’université de Toulouse Le Mirail (l’ancien nom de Toulouse Jean-Jaurès). J’y ai obtenu une maîtrise de philologie classique sur les tablettes en linéaire B de Thèbes en Béotie puis un DEA en Sciences de l’Antiquité sur les inscriptions ibériques du Pays Valencien en Espagne. J’ai toujours considéré comme très important de prendre en compte à la fois les textes et les contextes sociaux et économiques dont ils étaient issus. J’ai donc multiplié mes participations à des fouilles en Espagne, en Italie, en France sur divers sites aussi bien protohistoriques que gallo-romains ou médiévaux.

Après avoir obtenu une agrégation de Lettres Classiques, j’ai préparé une thèse de doctorat à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE) à Paris, sous la direction de Pierre-Yves Lambert. Cette thèse traitait des contacts épigraphiques et linguistiques entre les Celtes et les Ibères dans le sud de la Gaule et le nord-est de la péninsule Ibérique entre Ve et Ier s. a.C. Au cours de cette thèse, j’ai pu être membre de la Casa de Velázquez, l’École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques à Madrid, pendant 2 années.

Après avoir travaillé quelques années comme chargée de publication à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris, j’ai intégré le CNRS en 2014 avec un programme de recherche sur l’apparition de l’écriture et les échanges graphiques à l’époque préromaine en Méditerranée occidentale. Mon travail s’attache aux corpus ibère, celtibère, gaulois et à ceux de leurs voisins immédiats, aux échanges entre ces épigraphies d’attestation fragmentaire. Au sein de mon laboratoire de rattachement, l’Institut Ausonius (UMR 5607 Université Bordeaux Montaigne), je me suis également formée aux humanités numériques (web sémantique, photogrammétrie etc.) pour traiter les données aussi bien textuelles qu’iconographiques.

Arrête ton char! : Quels sont vos sujets de recherche actuels ?

Coline RUIZ DARASSE : Je termine actuellement deux très gros projets. Le premier, de longue haleine puisqu’il s’agit du développement d’un des sites étudiés dans ma thèse, s’est conclu l’an dernier par la parution d’une monographie sur les inscriptions du site d’Ensérune (Nissan-lèz-Ensérune, dans le département de l’Hérault) aux Presses universitaires de la Méditerranée de Montpellier. J’ai travaillé sur les pratiques graphiques en usage sur cet oppidum entre le VIe a.C. et le Ier p.C. et en particulier sur les modalités d’adaptation des noms celtes au système graphique ibérique. C’est par cette porte d’entrée que je suis venue à m’intéresser au dossier gaulois.

Le second projet qui se termine en juin est la mise à jour et l’informatisation des inscriptions en langue gauloise : le Recueil informatisé des inscriptions gauloises (RIIG). C’est un projet collectif financé par l’Agence nationale de la Recherche (ANR) et qui s’attachait à actualiser et à mettre à disposition du public et de la communauté scientifique ce recueil des inscriptions en langue gauloise. Nous sommes en train de mettre la dernière main à la monographie de synthèse sur les inscriptions sur pierre qui sortira à l’automne aux éditions Ausonius. Pour la suite, je vais m’attacher au corpus des inscriptions gauloises sur plomb, afin de prolonger le travail mené dans le premier volet du RIIG et en m’attachant aussi à la paléographie (à l’étude de la forme des lettres et à la chronologie qu’on peut en tirer).

Je travaille également sur une exposition itinérante ainsi que sur divers dossiers sur des inscriptions ibères, gauloises ou autres inscriptions « bizarres » issues de différents musées.

Arrête ton char! : Ce relevé informatisé des inscriptions gauloises, en quoi consiste-t-il ?

Coline RUIZ DARASSE : Le projet RIIG, le « Recueil informatisé des inscriptions gauloises », est un projet ANR Jeune Chercheur – Jeune Chercheuse qui a débuté le 1er janvier 2020. Il vise à une editio maior et pérennisée des inscriptions en langue gauloise du territoire français connues à ce jour, à la mise à jour et à la modernisation des éditions précédentes, à la publication renouvelée de chaque inscription avec une contextualisation précise, à la préparation d’une analyse sociolinguistique, et à la mise à disposition d’une bibliographie archéologique et linguistique actualisées.

Nous avons pour l’instant traité le volume I du Recueil des Inscriptions Gauloises initial (c’est-à-dire toutes les inscriptions dites « gallo-grecques », celles en langue gauloise et en alphabet grec) ainsi que les inscriptions « gallo-latines » sur pierre. On dispose ainsi d’un ensemble de 431 fiches soit environ la moitié de la documentation actuellement publiée. Le reste fera l’objet de projets à venir, selon les types de support, comme ont pu le faire nos prédécesseurs. Je vais m’attacher en premier au plomb car les feuilles de plomb sont celles qui conservent les textes longs en gaulois, puis on s’occupera de l’instrumentum (c’est-à-dire les petits objets, le plus souvent en céramique). Là, il y en a des milliers…

Le projet RIIG vise à une editio maior et pérennisée des inscriptions en langue gauloise du territoire français

L’informatisation des inscriptions passe par deux aspects. D’une part l’édition en ligne des textes, via un balisage fin des données dans un langage dédié (TEI-XML EpiDoc) qui permet de pouvoir ensuite interroger les données de manière assez complexe mais aussi et surtout de les mettre « en inter-opérabilité » avec les autres bases de données disponibles en ligne. On s’inscrit ainsi dans le cadre de la science ouverte, en préparant notre corpus de manière à ce qu’il puisse aussi servir aux autres équipes de recherches et qu’il soit le plus ouvert possible.

Un des aspects qui m’importe également beaucoup, c’est de pouvoir restituer la part de doute et d’incertitude qu’il y a dans l’interprétation de nos données. Il y a donc eu tout un travail de précision et de « niveau de certitude » à toutes les étapes du balisage : au niveau de la lettre dans la lecture (est-ce qu’on lit bien un A ou pas ?) au niveau du découpage des séquences (où commence et où se termine un nom, un « mot » dans une inscription) au niveau de l’identification des formes (est-ce un génitif ? un datif ? un nom ? un théonyme ?) au niveau enfin des interprétations (est-ce une dédicace votive ? une épitaphe), etc. On a trouvé des moyens que j’espère les plus clairs possible pour rendre compte de tout ça à la fois pour le grand public et pour les spécialistes. Et on a fait en sorte d’introduire un peu de doute dans la machine !

Arrête ton char! : Vous travaillez aussi sur l’ibère ; quelles sont les similitudes et les différences de cette langue par rapport au gaulois ? Quelles étaient leurs aires géographiques respectives ?

Coline RUIZ DARASSE : Je suis arrivée curieusement au gaulois par la petite porte ibérique. En réalité, au départ, mon intérêt pour les noms gaulois était tout à fait orienté. Je souhaitais comprendre l’adaptation d’éléments connus (les noms gaulois, latins, grecs) à l’une des écritures dites paléohispaniques (c’est-à-dire celles en usage chez les populations de la péninsule Ibérique avant la conquête romaine) notamment sur le site d’Ensérune. Ces langues et écritures sont multiples et on ne peut pas comprendre la plupart d’entre elles. Ce sont en effet des langues non indo-européennes, contrairement à la langue gauloise et même à la langue celtibère, qui peuvent bénéficier de comparaisons très utiles avec des langues postérieures qui sont bien documentées voire, pour certaines encore vives (comme le gallois ou l’irlandais). Pour les langues paléohispaniques, leur compréhension n’est pas encore bien assurée, l’accès au lexique étant encore particulièrement limité. L’étude sur les noms celtiques adaptés à l’écriture ibérique permettait de disposer d’un prisme de lecture qui donnerait éventuellement des pistes pour trouver des mots empruntés à d’autres langues connues insérés dans les textes ibères.

Arrête ton char! : Qu’est-ce que la recherche sur les langues à attestation fragmentaire nous apprend sur l’histoire de la Gaule (celtique) et de l’Ibérie / Hispanie ?

Coline RUIZ DARASSE : Il faut bien comprendre que nous avons la chance, avec ces corpus documentaires, d’avoir accès directement aux langues et écritures qui ont existé avant la suprématie romaine sur le monde occidental. Ce n’est pas le témoignage d’un navigateur qui a croisé un autre voyageur et dont le récit a été transmis par mille copies de manuscrits avant de nous parvenir : c’est le texte immédiat. On a donc un bref aperçu de situations linguistiques et culturelles complexes, dont on n’a que des miettes, des ruines (les Allemands appellent les langues d’attestation fragmentaires des « Trümmersprachen », des langues en ruines).

Pourtant ce monde d’« avant Rome » était un monde particulièrement bigarré, avec des choix graphiques originaux qui nous apprennent beaucoup sur les modes de représentation de ces populations. La décision par exemple d’adopter une écriture existante (dans le cas de l’étrusque qui s’empare presque sans changement de l’alphabet grec archaïque) ou d’en créer une à partir de ce qui était connu (par exemple pour l’écriture du sud-ouest de la péninsule Ibérique, nommée parfois écriture tartessienne, clairement inspirée de l’alphabet phénicien) nous informe sur les contacts existants dans le monde occidental protohistorique, mais aussi sur la volonté de passer à l’écrit dans un cadre où l’écriture rejoint la notion de pouvoir.

Ces langues et écritures sont un moyen d’accéder à des cultures et des civilisations perdues et de les reconstituer à partir de quelques bribes. Elles donnent un éclairage privilégié aussi sur les conditions d’apparition et de disparition d’une culture et d’une langue. Ce sont des thématiques à mon sens toujours d’actualité…

Arrête ton char! : Vous enseignez le gaulois et l’ibère à l’université en l’état des connaissances ; quels sont vos projets pour mieux les faire connaître ?

Coline RUIZ DARASSE : En plus du contenu disciplinaire des corpus sur lesquels je travaille, je pense qu’il est important d’enseigner aussi les méthodes pour le faire. Il faut donc préparer des outils adaptés, les plus ouverts et les plus pérennes possibles pour que chaque élément de connaissance sur lequel on progresse puisse être pris en compte et utilisé.

Dans le RIIG, nous avons traité principalement des inscriptions sur pierre. La plateforme de consultation est toujours active, avec des améliorations régulières. À partir du corpus déjà informatisé (la moitié de la documentation connue environ, sans compter les monnaies) nous avons proposé des éléments de grammaire pris dans une chronologie, des pistes pour la constitution de répertoires anthroponymiques et des lexiques, ce qui donnera à terme la possibilité d’avoir des dictionnaires en ligne. J’ai posé les premiers jalons d’une paléographie (l’étude de la forme des lettres) pour pouvoir mieux percevoir les courants d’adoption et d’adaptation du savoir-faire de l’écriture notamment chez les lapicides (les tailleurs de pierre). La prochaine étape visera à traiter les textes longs en gaulois et à maitriser la graphie de la cursive gallo-latine.

Mon travail actuellement est de pouvoir mieux accompagner les étudiants futurs mais aussi de proposer de nombreuses conférences et rencontres autour de l’écriture dans la Méditerranée occidentale protohistorique. Je termine justement une exposition mobile destinée au grand public autour des premiers temps de l’écriture entre Océan et Méditerranée. Elle pourra être proposée dans des CDI, des petits musées, des écoles, lors de rencontres culturelles, avec ou sans intervention de ma part, avec également la possibilité de faire des petits ateliers autour des écritures pour les jeunes (et les moins jeunes).

Arrête ton char! : À l’attention des (futurs) étudiants, enseignants, archéologues, chercheurs, amateurs… quels sont les avantages à étudier des objets linguistiques et historiques encore peu documentés ? Quels conseils donneriez-vous en la matière ?

Coline RUIZ DARASSE : Je trouve que ces dossiers demandent beaucoup de rigueur et de curiosité. Il ne faut jamais, surtout pour des populations dont on sait si peu et dont les codes linguistiques, sociaux ou même dont l’imaginaire nous sont si éloignés, essayer de plaquer des solutions toutes faites ou de considérer comme « évidents » certains mécanismes. Il faut donc toujours réactiver sa prudence et une certaine acuité dans l’étude, en donnant toute sa valeur à la notion utilisée actuellement à tout bout de champ : celle d’« interdisciplinarité ». Quand on travaille sur l’écriture, on doit nécessairement faire flèche de tout bois. Il est également important de ne pas plaquer des logiques qui nous sont propres, dans un monde actuel entièrement marqué par l’écrit, par la communication et par la vitesse et de combiner tous les aspects de l’objet étudié.

Travailler sur des langues fragmentaires restitue des pans entiers d’histoires, de cultures et de langues invisibilisées depuis des siècles

Travailler sur des langues fragmentaires implique également d’avoir connaissance des différents systèmes par lesquels elles sont été absorbées puisque c’est évidemment à ce prisme qu’on peut les capter. Il faut donc s’armer de patience et de courage pour se lancer dans des études exigeantes mais passionnantes car si elles ne donnent pas accès à des découvertes spectaculaires, elles restituent des pans entiers d’histoires, de cultures et de langues invisibilisées depuis des siècles.

Je pense que les outils actuels permettent de progresser de manière bien plus aisée dans l’apprentissage de ces dossiers et qu’ils aident considérablement aux partages de données. C’est aussi par ces échanges actuels entre spécialistes qu’on peut s’améliorer et confronter rapidement des hypothèses de travail. Comme on a coutume de dire : seul on va [parfois] plus vite [mais on peut facilement se tromper], ensemble, on va plus loin !

*

Arrête ton char adresse ses plus vifs remerciements à Coline RUIZ DARASSE pour avoir accepté de partager de manière aussi pédagogique, au-delà du public du colloque Nos ancêtres… les Grecs, le dernier état de ses recherches et le cheminement scientifique qui est le sien, ce qui peut contribuer à faire éclore d’autres vocations. Nous lui souhaitons la meilleure continuation possible pour ses recherches et leur valorisation !

Laurent CAILLOT

*

Pour aller plus loin : une bibliographie sélective

Le site internet de Coline RUIZ DARASSE

Le portail internet du Recueil informatisé des inscriptions gauloises (RIIG)

Les « écritures bizarres non identifiées »

1) Sur le gaulois :

Corpus

- Lejeune, M., Recueil des inscriptions gauloises. I, Textes gallo-grecs, Paris, CNRS éd. (Gallia Supplément, 45), 1985. [RIG I]

- Lejeune, M., Recueil des inscriptions gauloises. II, fasc. 1, Textes gallo-étrusques, textes gallo-latins sur pierre, Paris, CNRS éd. (Gallia Supplément, 45), 1988. [RIG1]

- Lambert, P.-Y., Recueil des inscriptions gauloises. II, fasc. 2, Textes gallo-latins sur instrumentum, Paris, CNRS éd. (Gallia Supplément, 45), 2002. [RIG2]

- Duval, P.-M., Pinault, G., Recueil des inscriptions gauloises III, Coligny, Villards d’Héria. Les Calendriers, Paris, CNRS éd. (Gallia Supplément, 45), 1986. [RIG III]

- Colbert de Beaulieu, J.-B., Fischer, B., Recueil des inscriptions gauloises. IV, Les légendes monétaires, Paris, France, CNRS éd. (Gallia Supplément, 45), 1998. [RIG IV]

- Les volumes I et II.1 sont désormais rassemblés dans le RIIG : RIIG, Recueil informatisé des inscriptions gauloises (ANR 19-CE 27-0003) : https://riig.huma-num.fr/

Ouvrages majeurs

- Delamarre, X., Dictionnaire de la langue gauloise : une approche linguistique du vieux celtique continental, 2018.

- Dottin, G., La langue gauloise. Grammaire, Textes et glossaire, Paris, Klincksieck, 1918.

- Lambert, P.-Y., La langue gauloise, Paris, 2018.

2) Sur les langues paléohispaniques :

- Corpus (en ligne) : Hesperia, Banco de datos de lenguas paleohispanicas : http://hesperia.ucm.es

- Sinner Alejandro G. et Velaza Javier (eds.), 2019, Palaeohispanic Languages and Epigraphies, New York, Oxford University Press.

- Jordán Cólera Carlos, 2024, El legado escrito de los pueblos paleohispánicos: (tartesios, iberos, celtíberos, vascones, lusitanos…), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.

- Ruiz Darasse Coline, 2024, Écrire à Ensérune. Étude des inscriptions retrouvées sur l’oppidum (IVe a.C. – Ier p.C.), Montpellier, Presses Universitaires de La Méditerranée (coll. « Mondes anciens »).

Vous pourrez également consulter la série de petites brochures sur toutes les langues et écritures du monde protohistorique occidental dans cette même collection : https://puz.unizar.es/277-aelaw-booklet

Articles particulièrement signalés :

- Article du National Geographic sur Coline RUIZ DARASSE : « Contrairement à ce que l’on imagine, les Gaulois savaient écrire » (décembre 2024)

- Dossier issu de l’entretien avec Bernadette Arnaud paru dans Sciences et avenir · La Recherche, n°899 – janvier 2022, pp. 82-86 :« Les écritures gauloises livrent leurs secrets ».

- Le multilinguisme en Gaule protohistorique au miroir d’Ensérune (2023)

- Entretien avec Coline RUIZ DARASSE pour mieux comprendre l’épigraphie gauloise (2020)

- « Entretien avec Hugo Blanchet : les inscriptions gauloises ont parlé » (11 décembre 2022) par Julie WOJCIECHOWSKI pour Arrête ton char.

- Conférence à la Bibliothèque Nationale de France dans le cadre du cycle de conférences « Archéologie des écritures anciennes » : « Écrire chez les Gaulois », le 9 février 2022, disponible en replay sur cette page du site de la BnF.

Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité

Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité