(article rédigé le 7 mai 2017, mis à jour le 13 juillet 2018)

Saison 1 – Episode 4 : Nolite Te Bastardes Carborundorum (en anglais) / Nolite Te Salopardes Exterminorum (en français) (2017)

Saison 2 – Episode 13 : The Word (en anglais) / Le mot (en français) (2018)

The Handmaid’s Tale (La Servante écarlate en français) est une série américaine créée par Bruce Miller. Elle est une adaptation relativement fidèle (dans la saison 1) du roman La Servante écarlate, publié en 1985 par la canadienne Margaret Atwood.

La série est diffusée aux Etats-Unis depuis le 26 avril 2017 sur la plateforme de vidéos à la demande Hulu, en France sur OCS depuis fin juin 2017. Deux saisons sont disponibles ; la troisième le sera à partir du 5 juin 2019.

Synopsis : Dans un monde dystopique où la natalité est au plus bas, les « Fils de Jacob », une secte politico-religieuse, ont pris le pouvoir et imposé la loi martiale sur les États-Unis, ou du moins ce qu’il en reste. Au sein de la (très peu démocratique) République de Gilead, les dissidents, les homosexuels et les prêtres ont été éliminés et chacun obéit dorénavant à des règles très strictes. Les femmes sont divisées en trois catégories : les épouses, qui dominent la maison, les Marthas, qui l’entretiennent, et les Servantes, dont le rôle est la reproduction. June a été forcée de devenir l’une de ces dernières et essaye de survivre…

Sur le site d’OCS en 2019, l’histoire est présentée (pour simplifier à l’extrême ) comme « un « 1984 » version féministe« . Margaret Atwood, d’ailleurs, a rédigé « La Servante Ecarlate » en 1984, et l’inspiration lui est venue lors d’un voyage à Berlin Ouest où elle a pu observer l’oppression, la résistance, ainsi que les effets d’une surveillance et une peur constantes, comme elle l’a depuis raconté :

In the spring of 1984 I began to write a novel that was not initially called “The Handmaid’s Tale.” I wrote in longhand, mostly on yellow legal notepads, then transcribed my almost illegible scrawlings using a huge German-keyboard manual typewriter I’d rented.

The keyboard was German because I was living in West Berlin, which was still encircled by the Berlin Wall: The Soviet empire was still strongly in place, and was not to crumble for another five years.

Margaret Atwood, mars 2017 pour le New York Times (lire la suite : https://www.nytimes.com/2017/03/10/books/review/margaret-atwood-handmaids-tale-age-of-trump.html)

Le roman The Handmaid’s Tale est construit sur un style narratif très particulier : plus qu’à un récit, le lecteur a affaire à un « millefeuille narratif », avec des retours en arrière et des digressions fréquents. La série reprend en partie ce schéma qui nous fait découvrir lentement l’histoire.

Le personnage principal de ce « conte » (Le titre original peut se traduire littéralement par le « conte de la servante ») est une jeune « servante », mais pas au sens habituel du terme. Elle est bien au service d’une maison et d’une famille, les Waterford, mais elle n’a pas choisi cette condition, et son rôle est de leur faire un enfant. Elle est ainsi soumise chaque mois à une « cérémonie »…

Si on ne connait pas son « nom » dans le roman, dans la série on l’apprend très vite : June Osbourne, même si ce nom n’est qu’un souvenir pour la narratrice, puisqu’elle s’appelle à présent « DeFred » (« Offred » en anglais) ; Fred étant le prénom de son « maître ».

Narratrice qui s’ennuie beaucoup (les tâches qui lui sont dévolues sont peu nombreuses), elle a du recul et alterne description de l’univers quotidien oppressant dans lequel elle (sur)vit désormais, commentaires et souvenirs des temps passés, avec son mari et sa fille, dont elle a été séparée de force et n’a plus de nouvelles.

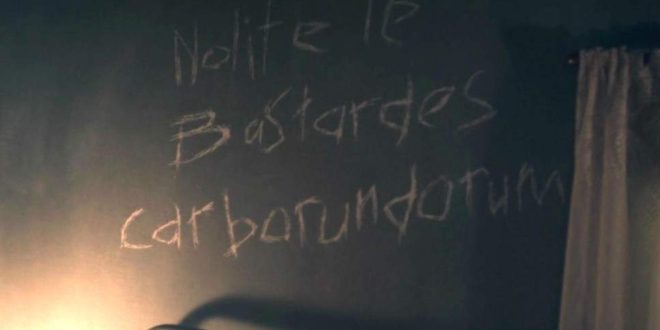

C’est assez rapidement après la mise en place de l’univers que le latin intervient : L’épisode 4 de la première saison porte un titre (qui semble a priori) latin : Nolite Te Bastardes Carborundorum (en anglais). Dans le roman, c’est à la page 88 :

I knelt to examine the floor, and there it was, in tiny writing, quite fresh it seemed, scratched with a pin or maybe just a fingernail, in the corner where the darkest shadow fell: Nolite te bastardes carborundorum.

Je me suis agenouillée pour inspecter le sol, et je l’ai vu, en lettres minuscules, tout frais, semblait-il, griffé avec une épingle ou peut-être juste avec l’ongle, dans le coin où tombait l’ombre la plus noire : Nolite te salopardes exterminorum

– Margaret Atwood, la Servante écarlate, p. 92, éditions Robert Laffont, traduction Sylviane Rue

On notera (et nous y reviendrons plus tard) que la traductrice française, Sylviane Rue, a décidé de modifier la phrases latines : les deux derniers mots « bastardes carborundorum » ont été modifiés en « salopardes exterminorum« . Dans les deux cas, cependant, on retrouve la même impression d’avoir affaire à une phrase latine.

Avant de s’intéresser au sens même de cette phrase, rappelons le contexte dans lequel elle apparait dans l’histoire ! La phrase est découverte « par hasard » par Defred, gravée dans un coin du placard de sa chambre, alors qu’elle est allongée au sol. Elle y a été enfermée par Serena Joy, l’épouse du commandant. Tout l’enjeu de l’épisode sera pour elle de comprendre le sens de la phrase et de découvrir qui l’a inscrite ici.

Defred l’identifie d’emblée comme du latin, langue qu’elle n’a jamais apprise, tandis que son premier mari Luke la maitrisait (elle explique par exemple qu’il lui a expliqué l’étymologie de « fraternité » et de « sororité » par exemple).

Dans le roman, voici ce qu’elle se dit de cette phrase :

» Je ne savais pas ce que cela signifiait, ni même de quelle langue il s’agissait. J’ai pensé que c’était peut-être du latin, mais je ne savais pas le latin. »

– Margaret Atwood, la Servante écarlate, p. 92, éditions Robert Laffont, traduction Sylviane Rue

Dans la série, c’est à peu près la même chose :

« It’s Latin, I think » / « C’est du latin, je crois. » (4’23 source)

Et il n’y a pas besoin d’être expert en latin pour deviner le sens global de l’expression, c’est un message qui appelle à ne pas se laisser faire ! Ces mots « mystérieux » la rassurent, lui redonnent un peu d’espoir. Defred se dit que l’ancienne servante (qui occupait la chambre avant elle) les avait inscrits là, un peu cachés, comme un message codé à destination de celle qui lui succéderait.

Dans le roman :

« C’était un message, et il était écrit, et de ce seul fait défendu, et il n’avait pas encore été découvert. Sauf par moi, à qui il était destiné. Il était destiné à quiconque aurait été la suivante. (…) Cela me donne une petite joie. »

– Margaret Atwood, la Servante écarlate, p.92-93, éditions Robert Laffont, traduction Sylviane Rue

Dans la série :

« Was it Offred? The one who was here before? It’s a message, for me. »

« C’était Defred? Celle qui était là avant moi ? C’est un message, pour moi. »

(04’34 source)

Pour s’assurer du sens du message, Defred va profiter, un peu plus tard dans la soirée, d’un moment en tête à tête pour interroger M. Waterford sur la phrase et sur ce qui est arrivé à l’ancienne servante.

Dans la série, Defred, est très prudente et tel Socrate, elle pose ses questions par étapes, jouant l’ingénue. Si le bureau est comme une pièce de « décompression », où l’interdit est pour un temps licite, la servante sait qu’elle y reste toutefois subordonnée au bon vouloir de son « maître »…

Depuis quelques temps, le commandant invite le soir, en secret, la servante dans son bureau où il la traite avec gentillesse, jouant au scrabble contre elle, lui laissant lire d’anciens magazines… M. Waterford lui a même confié un dictionnaire dans lequel elle peut vérifier l’orthographe des mots que l’un ou l’autre joue… C’est pour elle quelque chose d’exceptionnel (les servantes n’ont ni le droit de lire, ni celui d’écrire).

C’est donc par petites étapes que la jeune femme va l’interroger. D’abord sur sa connaissance du latin :

« – Did you ever study Latin?

– Oh, yes. My parents thought it would help me with the SATs. »« – Vous avez étudié le latin ?

– Mon dieu, oui. Mes parents pensaient que ça serait utile pour mes études. »

(41’53 source)

Defred peut ensuite embrayer sur les mots « mystérieux » :

« – Can you do me a favor?

– Sure. Anything Within reason, of course.

– I was just wondering if you could translate something for me. I think it’s Latin. Nolite te bastardes carborundorum. »« – Me feriez-vous une faveur ?

– Ce que vous voulez, dans la limite du raisonnable.

– Je me demandais si vous pouviez traduire quelque chose pour moi. Je crois que c’est du latin. Nolite te bastardes carborundorum ».

(45’37 source)

M. Waterford répond assez vite :

« – Where’d you hear that?

– Does it mean something?

– Not really. It’s a joke.

– Oh? How is it a joke?

– It’s only funny if you know Latin. Actually, it’s probably only funny if you’re a 12-year-old boy studying Latin. It doesn’t really translate. It’s something like, « Don’t let the bastards grind you down. »« – Où avez-vous entendu ça ?

– Ça signifie quelque chose ?

– Pas vraiment. C’est une blague.

– Comment ça ?

– Ça n’est drôle que si on comprend le latin. En réalité, c’est drôle si vous avez 12 ans et que vous étudiez le latin. C’est difficile à traduire. C’est…quelque chose comme… « Ne laissez pas les salauds vous tyranniser. » »

(45’50 source)

Dans le roman, la scène propose les mêmes détails sur l’origine de la phrase latine, mais l’écrit nous emmène vers de précieuses références que la vidéo ne peut pas forcément rendre.Le commandant et la servante discutent dans le bureau… Defred sait, sans avoir à le demander, qu’il peut comprendre le latin.

« Je sais qu’il a un dictionnaire latin. »

– Margaret Atwood, la Servante écarlate, p. 311 éditions Robert Laffont, traduction Sylviane Rue

Elle lui demande, de manière faussement ingénue, donc, le sens de la phrase qu’elle dit avoir lu quelque part « sans se souvenir où ». D’abord, le commandant ne comprend pas la question puisque la jeune femme ne prononce pas les mots « correctement ». Elle brave alors un interdit, et propose de lui écrire la phrase. Fred est amusé :

« Ce n’est pas du vrai latin, dit-il. C’est juste une blague. (…) Vous connaissez les collégiens. »

– Margaret Atwood, la Servante écarlate, p. 313 éditions Robert Laffont, traduction Sylviane Rue

Il se lève alors et lui tend un vieux manuel scolaire, que Defred feuillette et nous décrit comme « agrémenté » de dessins et commentaires assez puérils, par exemple une Vénus de Milo avec une moustache…

L’épisode peut sembler anecdotique, mais il est pourtant très riche symboliquement. La jeune fille est autorisée par le tout puissant commandant à « transgresser » les lois dont il est pourtant le « créateur », le garant et la caution. On comprendra ensuite qu’il souhaite établir une relation de proximité, de confiance avec sa servante, et que pour ce faire, il tache d’être un peu « permissif »… Lors de ces rencontres nocturnes, la servante a donc le droit de lire, d’écrire, de jouer avec les mots, de battre (au jeu) celui qui le reste du temps est tout puissant et impose sa loi stricte à elle, à sa maison et même à la « République »…

Il a appris le latin, et suivi un parcours classique, tel que voulu par sa famille. Il connait et a intégré « les règles », il possède les références « classiques » et sait conjuguer un verbe latin « canonique » comme le verbe « être » :

« (…) Il y a le Colisée de Rome, une légende en anglais, et en dessous une conjugaison : » sum es est, sumus estis sunt ».

– Margaret Atwood, la Servante écarlate, p. 314 éditions Robert Laffont, traduction Sylviane Rue

Mais on lit aussi « la résistance » du jeune Fred qui a grimé la Vénus de Milo, ou inscrit des blagues:

« (…) « Regardez ceci », dit-il. L’illustration a pour titre « Les Sabines », et dans la marge on a griffoné « pim pis pit, pimus pistis pants » « Il y en avait un autre : cim cis cit… » Il s’interrompt à présent honteux.

– Margaret Atwood, la Servante écarlate, p. 314 éditions Robert Laffont, traduction Sylviane Rue

La référence aux Sabines est dans le contexte très parlante… Le texte ne donne aucune autre indication, n’explique pas de quoi il s’agit, mais évidemment, toute personne qui a un peu étudié l’antiquité (comme Margaret Atwood) sait que l’illustration qui a pour titre « Les Sabines » n’est pas une simple image de femmes antiques… mais une image violente, où des femmes sont oppressées :

L’enlèvement des Sabines est un épisode légendaire de la fondation de Rome. D’après la légende, Romulus fonde Rome puis tue son frère Rémus lors d’une querelle et devient le roi de la cité. Des hommes le rejoignent. Mais pour agrandir une ville, il faut à la fois des hommes et des femmes et les Romains n’inspirent pas confiance aux rois des cités voisines. Alors Romulus et ses compagnons ont une idée. Ils organisent une fête en l’honneur du dieu Consus et invitent les peuples voisins. Les Sabins viennent avec leurs filles. Au signal de Romulus, qui consistait à s’envelopper dans les pans de sa cape, les Romains capturent les jeunes filles et écartent les pères. Puis ils « prennent » les Sabines comme épouses.

L’allusion est ici forte : la jeune République de Gilead a (elle aussi) un souci « de femmes » : la natalité est au plus bas (en raison d’une catastrophe écologique ?)… et ses fondateurs ont trouvé une parade : obliger des femmes fertiles, repérées comme « pécheresses » à devenir servantes.

Peu importe la violence commise à l’égard de ces femmes et de leur famille, ce qui compte c’est de permettre à Gilead de s’installer sur des bases fortes. Il manque des femmes fertiles ? Eh bien, prenons-les…

C’est ainsi que June, qui avait un mari et une fille, a été « capturée », sa fille lui a été retirée, et elle s’est retrouvée « unie » de force à Fred… (Après tout, selon les lois de Gilead, elle vivait dans le péché, puisqu’elle avait épousé un divorcé, ce qui justifie cette dépossession de ses droits).

Le premier verbe pim pis pit, pimus pistis pants sous cette illustration n’existe pas en latin, même s’il est presque correctement conjugué… c’est une blague sur le verbe anglais « to pee » qui signifie « pisser » et en anglais « pants » signifie « pantalon »…

Quant-à cim cis cit c’est un jeu de mots « sexuel » propre aux Américains, certainement basé sur l’expression très graveleuse « cum in »… CIM (« cum in mouth »)…

On comprend alors bien que Fred est honteux de montrer à Defred ses bêtises d’enfant… C’est « trop sexuel » (surtout selon les standards qu’il impose…) et cela le montre sous un aspect un peu « subversif », non respectueux… Néanmoins, comme il est probable que June / Defred ne peut pas percevoir tout « l’humour », il lui rappelle ainsi que c’est lui qui possède le savoir, et l’ascendant.

Pour enfoncer le clou, il lui explique qu’elle n’a même pas le niveau d’un latiniste de 12 ans…

« – Ça n’est drôle que si on comprend le latin. En réalité, c’est drôle si vous avez 12 ans et que vous étudiez le latin. »

(45’50 source)

Dans le roman, le latin est, volontairement ou involontairement, un symbole de la domination masculine, que ce soit dans la République de Gilead, mais également avant même son existence…

Les femmes ne connaissent pas le latin, les hommes oui : seul Luke connaissait le latin dans le couple qu’il formait avec June (roman p.27) ; Luke s’intéressait à l’étymologie… alors qu’elle trouvait ça pédant :

« Fraternize means to behave like a brother. Luke told me that. He said there was no corresponding word thathat meant to behave like a sister. Sororize, it would have to be, he said. From the Latin. He liked knowing about such details. The derivations of words, curious usages. I used to tease him about being pedantic .

Fraterniser signifie se comporter comme un frère. C’est Luke qui me l’a dit. Il disait qu’il n’existe pas de mot correspondant pour signifier se comporter comme une soeur. Il faudrait dire sororiser, d’après lui. Ca vient du latin. Il aimait savoir ce genre de détails, les origines des mots, les usages curieux. Je le taquinais à propos de sa pédanterie. »

– Margaret Atwood, la Servante écarlate, éditions Robert Laffont, traduction Sylviane Rue

On notera pourtant qu’aussi bien dans le roman que dans la série, l’héroïne est pourtant présentée comme une femme lettrée, qui a fait des études, qui exercait un métier intellectuel avant que la République de Gilead la réduise à l' »ignorance forcée ».

Autre preuve : on parle au masculin de la servante qui a inscrit la phrase :

« I also see that she must have learned it here, in this room. Where else? She was never a schoolboy

Elle a dû l’apprendre ici (NDLR : le latin), dans cette pièce même. Sinon où ? Elle n’a jamais été collégien » (p.315),

comme si le latin était une prérogative à une éducation masculine, une propriété de la classe masculine dominante… Defred, qui joue le rôle de narratrice, l’a tellement intégré qu’elle parle forcément de ceux qui connaissent le latin au masculin (ndlr : le roman est raconté à la première personne, du point de vue de June).

That’s not real Latin, » he says. « That’s just a joke. (…) You know how schoolboys are, »

« Ce n’est pas du vrai latin, dit-il. C’est juste une blague. (…) Vous connaissez les collégiens. »

– Margaret Atwood, la Servante écarlate, p. 313 éditions Robert Laffont, traduction Sylviane Rue

Là où la traductrice du roman en francais a mis « collégiens », mot assez neutre, on trouve en anglais « schoolboy »… que l’on peut littéralement comprendre comme « garçon » (boy) qui va à l’école (school). Ce mot est répété deux fois à la suite… pour bien rappeler que ce sont les hommes qui bénéficient de cet entre-soi scolaire, pas les femmes.

Cela permet ainsi un peu plus aux hommes de se moquer des femmes, qui n’ont pas cet « entre-soi » de base… Alors que les garçons peuvent en rire tellement c’est futile, les femmes peuvent être réifiées tellement elles n’y entendent rien… être au mieux réduites à des « Pénélope » (Serena Joy, l’épouse du commandant, tricote énormément… et Defred se demande même s’il ne s’agit pas juste d’une activité imposée et inutile pour occuper les femmes, cf. roman p.29 : « Parfois, je pense que ces écharpes ne sont pas du tout expédiées aux Anges, mais détricotées et reconstituées en écheveaux qui seront retricotées à leur tour. Peut-être est-ce juste une activité destinée à occuper les Epouses« ), à des « Sabines », ou à des domestiques obéissantes sans intérêt comme on les rencontre dans les histoires antiques…

Dans le cas de la référence à Pénélope, on notera d’ailleurs que la Pénélope antique avait imaginé elle-même la ruse du tricotage-détricotage, et qu’elle subissait le départ de son mari et la brutalité des prétendants… la Pénélope du roman / de la série, Sérena Joy est obligée de tricoter alors qu’elle déteste ça, mais a contribué à construire le système de répression qu’elle subit désormais.

« – Mais qu’est ce que cela voulait dire ?

– Oh, cela voulait dire : « Ne laissez pas les salauds vous tyranniser » J’imagine que nous nous trouvions très malins, dans ce temps-là. »– Margaret Atwood, la Servante écarlate, p. 314 éditions Robert Laffont, traduction Sylviane Rue

Defred comprend alors que la précédente servante a, comme elle, passé du temps, le soir, avec le commandant dans son bureau, et elle avait dû y lire la phrase, puis en faire son miel, appréciant autant le « code » (utiliser le latin est moyen de coder le message) que le sens de la phrase et son humour.

Dans les deux cas, Fred le souligne, il ne s’agit là que d’un latin déformé (dystopique, comme l’univers du roman !), du faux latin créé pour s’amuser, pour blaguer. Le jeune Fred, de même que le Fred désormais commandant, a une attitude très désinvolte, presque irrespectueuse face au patrimoine antique. Il se moquait de tout cela comme il s’en moque encore. En même temps, il le précise : il a appris cela « des élèves plus âgés, probablement »… et il se place ainsi dans une tradition de transmission… entre garçon (c’est bien le mot « boy » qui est utilisé en anglais !).

« It’s sort of hard to explain why it’s funny unless you know Latin, » he says. « We used to write all kinds of thingslike that. I don’t know where we got them, from older boys perhaps. »

Interrogée de longue date sur l’origine de cette phrase en faux latin (le roman date de 1985 ), Margaret Atwood fait la même réponse : c’est une blague inventée en cours de latin dans son enfance :

Atwood: I’ll tell you the weird thing about it: it was a joke in our Latin classes. So this thing from my childhood is permanently on people’s bodies. (source)

Margaret Atwood le confirmait déjà dans une interview avant d’écrire The Handmaid’s tale : elle est fine connaisseuse de l’antiquité comme elle l’explique à Jan Garden Castro dans une interview du 20 avril 1983 (in Margaret Atwood: Vision and Forms publié par Kathryn Van Spanckeren, Kathryn VanSpanckeren, Jan Garden Castro) :

Your early reading of American comic books, Canadian animal stories, and Grimm’s fairy tales surface in most of your novels. What makes these sources so enduring as inspiration, motifs, and metaphors?

Margaret Atwood: You left out Beatrix Potter. I read a lot as a child. There are probably a lot more sources. Grimm’s fairy tales are important. I think Greek mythology is important, which I read in the beginning, in the Charles Lamb Greek Mythology for Children and then went on to read more extensively, and of course I studied Latin in high school, which took us right into the Aeneid.

Castro: So you read the Aeneid in Latin?

Atwood: Some of it, sure. Obviously not the whole thing. And Ovid, of course; we did Metamorphoses. When I was in university, it was part of the honors English course at the University of Toronto that you had to take a course that touched on Greek — actually I took Greek history at one point, too. But I guess what I’m getting around to is that there is a lot of source material. When people ask me that question, What was your early influnce? I usually drag out Grimm’s fairy tales, but it’s by no means the only thing.

Castro: Did you continue to study mythology to any extent at Harvard?

Atwood: Only as part of studying English. You can’t study English literature without knowing something about the Bible, and Greek and Roman Mythology, and you have to know it, because it comes up in so much literature that was written in English. That was what people studied, of course, when they went to university. They took classics, and, therefore, all of that got into English litterature. «

Margaret Atwood a appris le latin et en a poursuivi l’étude à Harvard… elle connait donc très bien la pratique anglo-saxonne du « mock latin », « cod latin », ou « dog latin », à savoir un texte, ou une phrase créés à partir de mots anglais traités (avec peu de respect pour la grammaire…) comme s’ils étaient des mots latins. C’est une « blague » courante dans les milieux universitaires.

Chez nous, le « latin de cuisine » (quand il est volontaire) s’en rapproche, un peu comme dans ce sketch de 1963 :

Dans le cas du roman de Margaret Atwood et de la phrase « Nolite Te Bastardes Carborundorum », les deux premiers termes font « illusion ».

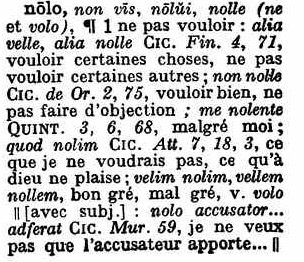

« Nolite » et « Te » sont deux mots assez facilement identifiables en latin « classique » : Nolite est l’impératif du verbe nolo/nolle et peut se traduire par « Merci de ne pas / Veuillez ne pas« . On attend un verbe à l’infinitif derrière cet impératif (de défense autant que d’ordre) mais on n’en retrouve pas puisque c’est le pronom « te » qui suit.

Te est donc un pronom personnel, et a le même sens que son dérivé français. C’est l’accusatif ou l’ablatif du pronom personnel latin tu. On aurait attendu plutôt vos (vous) puisque le verbe nolite est au pluriel… (« Veuillez te... » ça ne sonne pas bien…)

Pour « Bastardes » et « Carborundorum », on ne trouve rien dans le Gaffiot (dictionnaire latin classique -français de référence), et pour cause !

Bastardes est facilement identifiable, en anglais (« bastard » est une insulte encore « commune ») comme en français, d’ailleurs (« bâtard »).

Bastard / Bâtard dérivent tous les deux d’un adjectif latin bastardus, a, um, qui n’est pas classique, mais d’époque médiévale. En latin classique, ce sont les adjectifs spurius, a, um qui pourraient traduire « bâtard » (au sens de « non reconnu par son père »), ou nothus, a, um (« non pur »).

Une recherche dans le CNRTL nous indique que « bâtard » est arrivé dans la langue française au XIème siècle sous la forme « bastard ». Il dérive directement du nom latin médiéval bastardus dont l’origine est assez obscure (certainement la « latinisation » d’un mot germanique). Le mot a par la suite perdu dans la langue française son « s » central, rappelé toutefois par un circonflexe sur le a ; en anglais le « s » est resté.

D’un point de vue grammatical, la forme bastardes est elle aussi curieuse, puisque l’on attendrait « bastardi » ou « bastardos »…

Le dernier mot, carborundorum, est lui aussi plein de surprises : malgré son apparence très latine, c’est le moins latin de toute l’expression !

Le carbure de silicium, minéral presque exclusivement artificiel (composé de silicium et de carbone (SiC)), a été découvert (accidentellement) par Jöns Jacob Berzelius en 1824 lors d’une expérience pour synthétiser du diamant. Quelques années plus tard, le chimiste Edward Goodrich Acheson, créé pour désigner communément le « carbure de silicium » le nom « carborundum« .

La terminaison -ndum fait fortement penser aux suffixe que l’on ajoute en latin à un radical verbal pour former un adjectif verbal indiquant une obligation. Souvenez-vous de l’expression de Caton l’Ancien : « Carthago delenda est » ! Delenda est un adjectif verbal formé sur le radical du verbe deleo qui signifie « détruire », et on le traduit de fait par « doit être détruite », et non simplement « détruite ». Autre exemple, pensez à « agenda »… adjectif verbal neutre pluriel formé sur « agere » (= faire) qui signifie donc « les choses que je dois faire ».

Dans le cas de « carborundum », il n’y a rien à voir avec cela, puisque Acheson crée ce nom par contraction de deux noms d’éléments : carbon (« carbone » en anglais, un mot d’origine latine qui dérive de « carbo ») et corundum (« coridon » en français). Le -ndum de corundum n’a de même rien à voir avec un adjectif verbal, et corundum n’est même pas un mot latin ! (je vous conseille la lecture de l’ « étymologie » de « corundum », il y a des surprises !) N’empêche que cette ressemblance involontaire a dû effleurer l’esprit de beaucoup de gens… surtout à une époque où les connaisseurs du latin sont plus nombreux.

Grâce à ses travaux, Acheson fonde en 1893 aux États-Unis la « Carborundum Company » dans l’intention de commercialiser un abrasif en poudre. Après tout, c’est lui l’inventeur du nom « carborundum », alors autant s’en servir comme nom de marque, et en plus… avec cette apparence de nom latin, ça fait sérieux ! Avec le temps, par antonomase, « carborundum » est passé dans le langage courant (du bricoleur, du moins).

Un exemple de publicité datant de 1921 :

Et le pas que l’on pressentait va vite être franchi : la marque de poudre abrasive, dont le nom sonne très latin, va se retrouver utilisée comme un mot latin… mais dans de fausses phrases latines.

Au début de la seconde guerre mondiale, il semblerait (cf. cette page wikipedia ) que l’armée anglaise (la « British army intelligence ») ait utilisé comme « devise » l’expression « illegimitis non carborundum ». Dans quel cadre? On ne sait plus très bien, mais on comprend assez aisément, que l’on ait fait du latin ou pas, ce que cela doit vouloir dire.

« Illegimitis » , au datif ou à l’ablatif pluriel, se traduit par « par les illégitimes ». « Non » est transparent. Quant à « carborundum », les créateurs de l’expression joue sur sa (fausse) ressemblance avec un adjectif verbal au neutre. Une traduction possible est « il ne faut pas se laisser « décaper » par des illégitimes« . En période de guerre, ça fait sens !

Puisque l’on est désormais dans la totale érudition spéculative, je vous résume, ce que j’ai pu lire là et qui donnerait quelques explications sur l’apparition de la phrase et / ou de ses variantes…

Toute l’histoire partirait d’un texte de Celsus (Pour être précise, Celsus, de la Médecine, livre VI, 18, 5) sur les manières de traiter la gangrène qui s’attaque au pénis (ça ne s’invente pas!). Voici donc le passage :

Occallescit etiam in cole interdum aliquid, idque omne paene sensu caret; quod ipsum quoque excidi debet. Carbunculus autem ibi natus primum a<qu>a per oricularium clystere<m> eluendus est; deinde ipse quoque medicamentis urendus, maximeque chalcitide cum melle aut aerugine cum cocto melle, aut ouillo stercore fricto et contrito cum eodem melle. Ubi is excidit, liquidis medicamentis utendum est, quae ad or<is> ulcer<a> conponuntur.

On rencontre encore sur la verge une sorte de tumeur calleuse presque entièrement indolente, et qu’il faut de même exciser. Quant au charbon qui peut se manifester sur ce point, il faut dès le principe le déterger à l’aide d’Injections faites avec une seringue à oreille, puis employer les caustiques, notamment le chalcitis et le miel, ou le verdet et le miel cuit, ou la fiente de brebis grillée, et triturée avec du miel. Les médicaments liquides qu’on met en usage contre les ulcères de la bouche, peuvent être appliqués ici, dès que le charbon est tombé.

(traduction : M. NISARD. Paris, Dubochet, 1846)

Un peu plus tard, Evagre le Pontique, un moine du IVè siècle vivant dans le désert d’Égypte (fiche wikipedia) emprunte quelque mots à Celsus pour rédiger (en grec) son Commentarium in Leviticum, (les chapitres 13 à 15 du Lévitique traitent de la lèpre, des tumeurs, des taches, des impuretés sexuelles…) mais, soit il n’a pas bien compris, soit un copiste d’Evagre fait mal son office, et au final, ça devient » Ne illegitimi carbunculi tibi in facie sint » chez John Donne, poète et prédicateur anglais du 17ème siècle. (NDLR : Je n’ai pas trouvé le texte d’Evagre en ligne, ni l’extrait en question de John Donne donc impossible de vérifier…) … Bref, la phrase a beaucoup voyagé, dans le temps, dans l’espace, dans la culture, et à chaque étape, elle a connu une nouvelle version, une réécriture, un changement de sens …

Le 4 avril 1920, un sermon est prononcé dans une base militaire au Fort Bragg, en Caroline du Nord. Le lendemain, le journaliste H.L. Mencken, surnommé le « le Nietzsche américain », en rend compte dans un article publié dans le Baltimore Sun sous le titre « Nursing as a Profession ». A la page 4 on peut lire « Illegitimis nil carborundum ».

Que retenir de cette petite histoire qui nous fait partir de « carbunculi » dans l’antiquité pour nous amener à « carborundum » en 1920 ? Pas grand chose, si ce n’est que les mots voyagent d’une langue à une autre, et que les militaires sont friands de jolis mots en latin !

Un général de l’armée américaine (sûrement moyennement versé dans l’art du latin), Joe Stilwell, va utiliser à peu près la même phrase comme devise : « Illegitimi non carborundum ». (On notera d’ailleurs, l’apparition, d’un point de vue grammatical, d’une « erreur » puisque l’ablatif « illegitimis » devient un nominatif « illegitimi », et que la phrase devient alors compliquée à traduire…).

Par la suite, la phrase va continuer son petit chemin et devenir une sorte de citation à la mode, imprimée sur des plaques en bois, que l’on met en évidence sur son bureau (un peu comme les tatouages sur son corps avec de belles phrases dans des langues que parfois on ne comprend pas, les tee-shirts à messages, ou les jolis phrases partagées sur les réseaux sociaux aujourd’hui). On la retrouve d’ailleurs sous de nombreuses variantes.

« Illegitimi non carborundum » se retrouve dans un verset ajouté en latin à la chanson de 1953 non-officielle de l’université d’Harvard « Ten Thousand Men of Harvard », parodie de chansons plus solennelles comme « Fair Harvard thy Sons to your Jubilee Throng » :

Illegitimum non carborundum;

Domine salvum fac.

Illegitimum non carborundum;

Domine salvum fac.

Gaudeamus igitur!

Veritas non sequitur?

Illegitimum non carborundum—ipso facto!

On a pu lire la phrase écrite par des étudiants dans le Hodge Hall à Princeton.

En 1964, le républicain Barry Goldwater se présenta à l’élection présidentielle américaine contre Lyndon Johnson, et sur son mur, on trouve cette citation : “Noli Permittere Illegitimi Carborundum.” comme le rapporte The Economist.

Aux Etats-Unis, la phrase est désormais populaire et « carborundum » est traduit par « grind down » (broyer, pulvériser).

Or, as the sign in Barry Goldwater’s office said,

Noli Permittere Illegitimi Carborundum pic.twitter.com/2TsKgt7VMF

— Barry’s Ghost (old) (@BarryGsGhost) 22 juillet 2017

En 1985, la canadienne Margaret Atwood propose donc une nouvelle variante avec « Nolite Te Bastardes Carborundorum ». Elle préfère « Carborundorum » à « carborundum ». Comme elle le dit (cf. citation supra), elle a fait du latin, et le « -orum » lui a peut-être donner l’impression de sonner encore plus latin, en s’éloignant légèrement de la référence à l’abrasif… En dehors du roman et du film, la phrase est devenue un slogan féministe, régulièrement lu dans des manifestations.

Détail amusant, la traductrice en français du roman a décidé de traiter ce « mock latin » en « mock latin à la française ». On notera en effet que dans la version française du roman comme de la série, ce n’est pas « Nolite Te Bastardes Carborundorum » que l’on trouve, mais « Nolite Te Salopardes exterminorum ». Les deux mots les moins latins ont été remplacés par deux autres mots plus évidemment identifiables par un public français

Quoiqu’il en soit, et sans dévoiler trop de détails, entre l’épisode 4 de la saison 1 et l’épisode 13 de la saison 2, la phrase ne joue pas un grand rôle en apparence… mais Defred a très bien compris l’esprit de ces mots, qu’elle inscrit en grand sur un mur de sa chambre dans l’épisode final de la saison 2 comme réponse à l’oppression masculine qui l’entoure. Dans le roman, d’ailleurs, la phrase revient tel un mantra que se répère la servante.

Il semblerait que la saison 3 développe le thème de la rébellion… tellement bien résumée par cette phrase !

Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité

Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité

2 2 réactions

Pingback: La servante écarlate - Margaret Atwood. - Instable Mona-Lena

Pingback: Il latino di Margaret Atwood: “Nolite te bastardes carborundorum” | Latinorum